Brain Rot: quando l’algoritmo ci ruba il pensiero (ma non tutto è perduto)

Scorriamo contenuti per ore, perdiamo la concentrazione, ci sentiamo stanchi e svuotati. Ma il brain rot è davvero il male dei nostri tempi o solo il riflesso di un’epoca troppo stimolata?

Cos’è davvero il “brain rot”?

Il termine brain rot – letteralmente “marciume cerebrale” – è un’espressione ironica e colloquiale, spesso usata dai giovani per descrivere una sensazione di torpore mentale causata da un consumo eccessivo e passivo di contenuti digitali. È una diagnosi pop fatta in casa, ma dietro l’ironia c’è qualcosa di più profondo.

Secondo diversi psicologi cognitivi, tra cui Gloria Mark, autrice di “Attention Span” (2023), l’esposizione continua a stimoli rapidi e infiniti (come quelli dei social) può alterare il nostro livello di attenzione, accorciandolo notevolmente.

Non si tratta solo di distrazione: è un cambiamento nel modo in cui il cervello elabora e filtra le informazioni.

Un fenomeno sociale: quando il feed sostituisce la realtà

Il brain rot non nasce nel vuoto. È il sintomo di un contesto culturale iperstimolato, dove il tempo libero si riempie di microdopamina digitale: meme, video brevi, gossip, clip ASMR, consigli veloci, trash virale.

Le generazioni Z e Alpha non lo vedono necessariamente come un problema: per molti, è un meme inside joke che descrive una forma di stanchezza condivisa e collettiva. La sociologa Sherry Turkle, nel suo libro “Alone Together”, descrive come la tecnologia abbia modificato le relazioni umane, rendendoci più “connessi” ma meno capaci di stare nel presente.

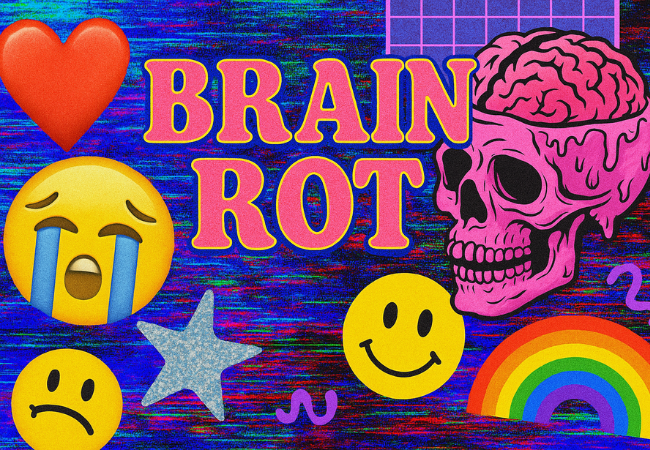

Estetica del brain rot: trash, glitch e ironia

Su Tumblr, TikTok e Pinterest, brain rot è anche una moodboard visiva. Collage caotici, grafiche sovraccariche, faccine piangenti, lettering glitterato, gif sgranate anni 2000: è un’estetica post-moderna che mescola nostalgia, disagio, ironia. È lo sludge content, il contenuto “fangoso” che fa ridere ma non lascia traccia. E va bene così.

L’ironia è una forma di autodifesa: riconoscere il proprio brain rot è anche un modo per riderne e prenderne le distanze. È cultura partecipativa, come teorizzato da Henry Jenkins: il contenuto non si subisce, si trasforma, si rilancia, si reinterpreta.

Ma è tutto da buttare?

No. Il brain rot può essere il campanello d’allarme di un sistema che premia la velocità a scapito della profondità, ma può anche diventare uno spunto per rinegoziare il nostro rapporto con lo schermo.

L’educazione digitale, il digital detox ragionato (non punitivo), la cura per contenuti di qualità e il rallentamento sono strumenti preziosi. Persino TikTok, se usato consapevolmente, può offrire spazi creativi, poetici, informativi.

Il brain rot non è il nemico. È il sintomo di un bisogno collettivo di senso, di pausa, di leggerezza. Sta a noi riconoscerlo, riderci su, e poi cambiare pagina — magari anche solo per cinque minuti.